La recherche d'un petit portable permettant de voyager léger mais quand même puissant a conduit à sélectionner un Modern 14 de MSI, disponible sans système d'exploitation chez LDLC , qui a bien voulu le doper un peu en ajoutant une barrette mémoire de 16 Go achetée séparément à celle de 8 Go livrée avec le portable, pour une somme modique de main d'œuvre.

La fiche de caractéristiques est disponible sur le site de msi, ainsi que le manuel en français.

Sans surprise, le mot linux n'y figure pas. Les informations disponibles dans le manuel sur les fonctions du BIOS sont les suivantes.

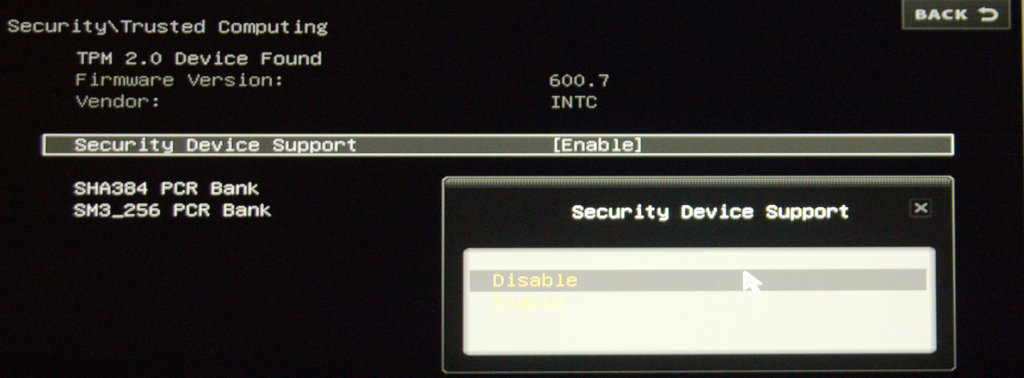

Sécurité (page 2-19) Trusted Platform Module (en option) TPM 2.0 est un module de plateforme sécurisée (TPM), soit une puce intégrée à un notebook qui collabore avec des fonctions logicielles pour offrir une protection plus avancée des données. Les fonctionnalités de TPM peuvent être activées ou désactivées par l’intermédiaire des paramètres du BIOS. Sur les versions professionnelles de Windows, le chiffrement de lecteur BitLocker est paramétré par défaut pour le cryptage des données stockées dans le TPM. Comment sélectionner le mode de démarrage dans le BIOS (page 3-34) 1. Démarrez le système. Appuyez immédiatement sur la touche Suppr dès que le logo Windows s’affiche à l’écran pour entrer dans le menu BIOS. 2. Bougez le curseur vers l’onglet [Boot] (Démarrage) et sélectionnez [Boot mode select] (Sélectionner le mode de démarrage) dans la configuration de démarrage. 3. Pour un système d’exploitation compatible [avec le] BIOS UEFI (Windows 10), il est conseillé de sélectionner [UEFI]. 4. Pour plus d’informations sur l’installation du système d’exploitation Windows sur un notebook, veuillez consulter la page https://www.msi.com/support/technical_details/NB_OS_Installation.

La documentation n'est pas très claire sur la présence dans ce Modern 14 de l'option TPM. On verra plus loin que ce dispositif y est bien installé.

Le projet étant ici d'installer la distribution Ubuntu LTS 20.04 (Focal Fossa), qui gère bien l'UEFI, on veillera à l'activer. L'expérience antérieure nous a aussi appris qu'il fallait désactiver l'option Rapid Start Technology, le cas échéant. Ces points seront vérifiés le moment venu.

Par ailleurs, la lecture de la page

Ubuntu 20.04 no

driver loaded for Intel Iris Xe Graphics laisse penser que pour bien utiliser le circuit graphique Intel "Iris Xe", il faut avoir

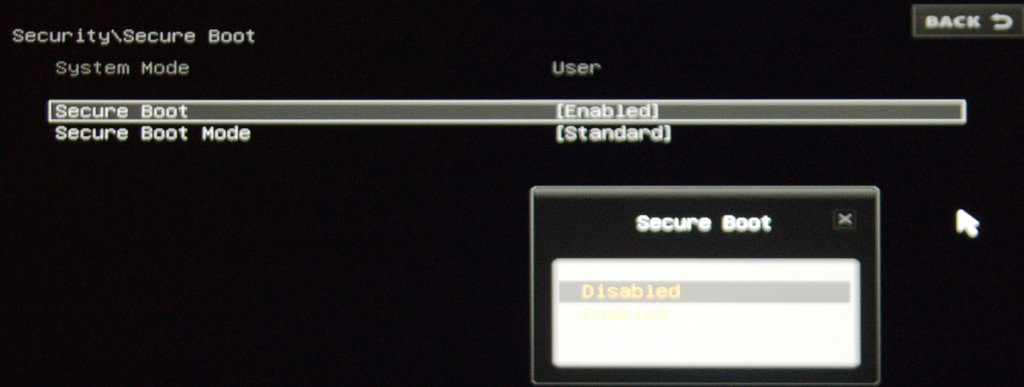

au moins le noyau linux 5.8 (ou la version linux-oem-20.04) après avoir possiblement activé l'option secure boot dans le BIOS

(ce dernier point ne serait pas vraiment une bonne nouvelle).

On commencera donc par tester sans secure boot, si possible.

Cependant, le calendrier

d'évolution du noyau de Focal Fossa indique que la mise à jour 20.04.02 de la distribution doit être dotée du noyau 5.8.

C'est donc cette version ou une ultérieure qu'il faut installer en priorité pour rechercher une bonne prise en charge

de la plateforme Tiger Lake (notamment avec la

correction

du bug 1903883). En fait, à l'heure où cette page est écrite, il s'avère que la dernière version publiée (le 19/8/21) est la 20.04.3, dotée

du noyau 5.11. L'auteur envisage d'installer soit la Ubuntu originale

(ubuntu-20.04.3-desktop-amd64.iso) avec le bureau MATE ou GNOME

flashback, soit la nuance officielle

Ubuntu-MATE (ubuntu-mate-20.04.3-desktop-amd64.iso).

| Photo | Commentaire |

|---|---|

|

La machine est livrée dans la boîte en carton d'origine MSI à double paroi. |

|

Elle y est bien calée par des blocs de mousse et par la boîte du chargeur. On note avec satisfaction que ce dernier est petit et léger. |

|

L'ordinateur est emballé dans une pochette noire souple et le couvercle est de plus protégé par un film en plastique. Il est accompagné par un peu de documentation. |

|

Une petite toile noire est placée entre le clavier et l'écran pour protéger ce dernier. Le clavier a un toucher manquant peut-être d'un peu de fermeté au goût de l'auteur mais il est bien utilisable. Les touches de caractères accentués sont curieusement sérigraphiées avec des lettres majuscules. C'est étrange mais l'on s'y fait vite. |

Au total, l'emballage constitue une protection satisfaisante. A la prise en main, l'ordinateur présente, malgré sa finesse, une rigidité de bon aloi qui laisse augurer d'une bonne robustesse. Lorsque le portable est posé sur une table, à l'ouverture de l'écran, un petit claquement se fait entendre au franchissement d'un angle de 70° approximativement… C'est surprenant la première fois mais cela disparaît tout seul au bout de quelques jours…

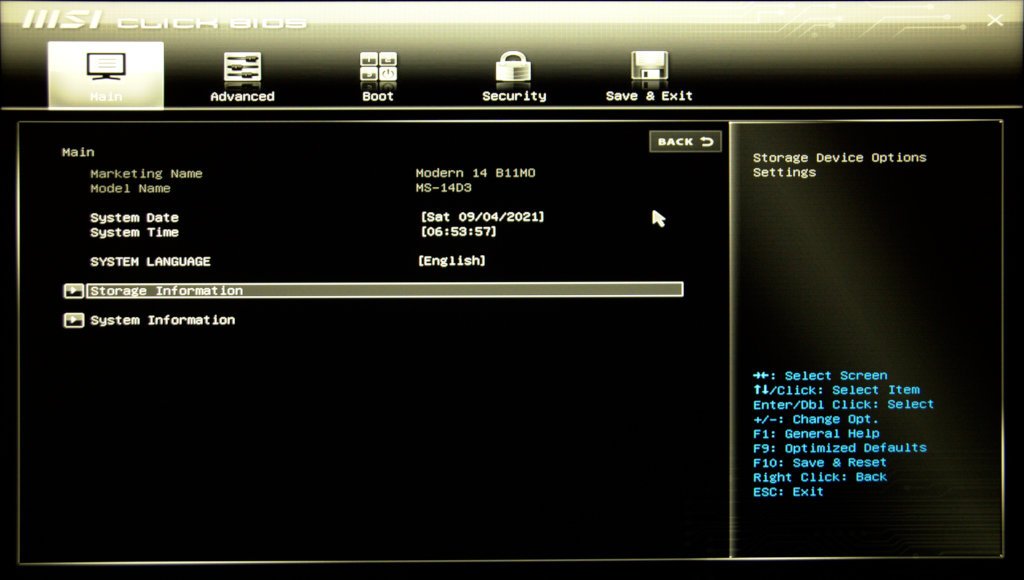

Avant toute installation, un petit tour dans le BIOS s'impose, par une pression maintenue sur la touche Suppr juste après l'allumage de la machine. L'interface du BIOS s'ouvre quasi instantanément.

S'agissant d'une machine moderne, ce portable est doté d'une interface UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). D'après la page Ordinateurs avec UEFI (mise à jour le 22/07/2021) du wiki francophone d'Ubuntu, cette interface s'est répandue depuis 2010. On peut aussi consulter la page de Debian sur l'UEFI. En résumé, retenons que l'UEFI est le successeur du BIOS (Basic Input Output System). Plus lourd que ce dernier, il en lève certaines limitations. Il gère notamment un nouveau système de partitions "global" (GPT) adapté aux gros disques et supportant de nombreuses partitions, succédant ainsi au système du MBR (master boot record) hérité du MS-DOS des années 1980 et levant ses limitations (voir GUID Partition Table, par exemple).

Les photos suivantes montrent les onglets et les pages affichées par l'utilitaire de paramétrage "msi QUICK BIOS". L'idée est d'y désactiver toutes les options qui risquent de poser des problèmes.

| Photo | Commentaire |

|---|---|

|

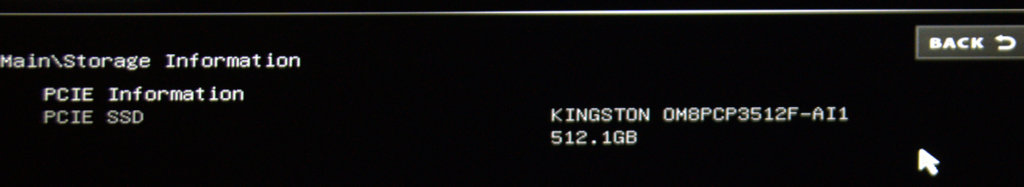

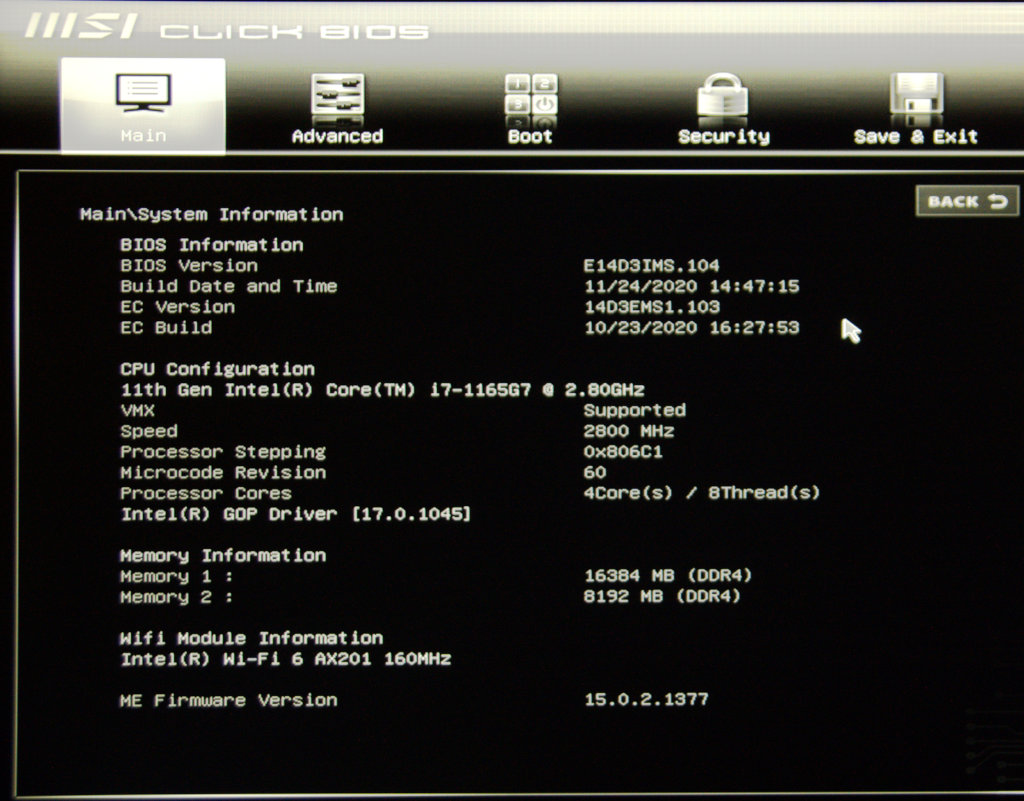

La page principale (onglet Main) permet de choisir la langue entre l'anglais et deux langues asiatiques.

Elle donne accès aux informations sur le stockage et le système. On vérifie que le stockage est un disque KINGSTON de 512 Go. La fenêtre fille relative au système donne des informations sur le BIOS, le processeur, le module wifi, le firmware et, surtout, elle permet de vérifier que les deux barrettes mémoires DDR4 sont bien reconnues avec leurs tailles respectives de 16384 Mo et 8192 Mo. D'où un total confortable d'environ 24 Go. |

|

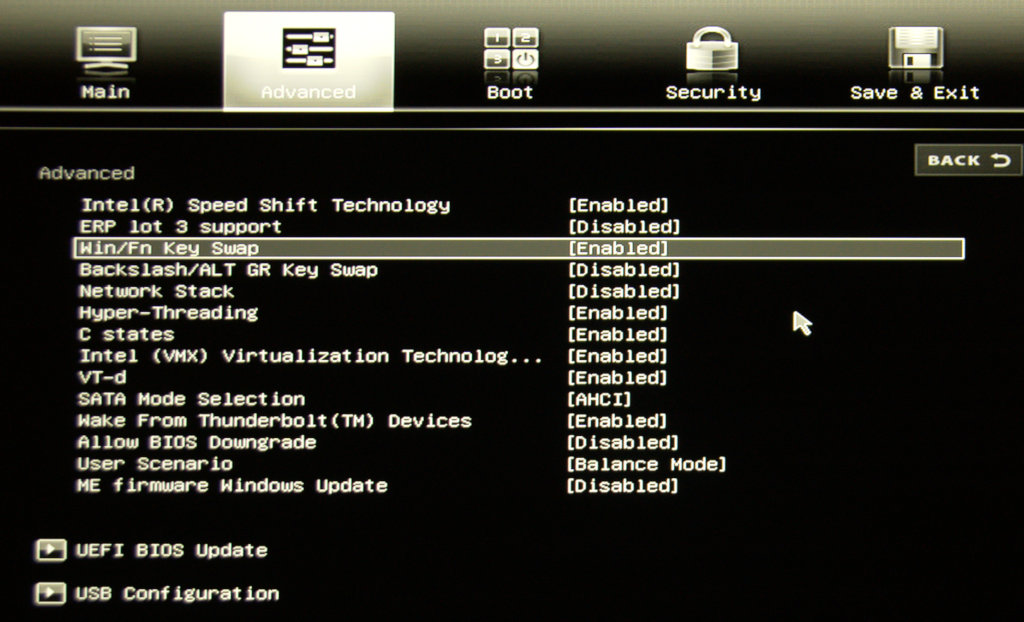

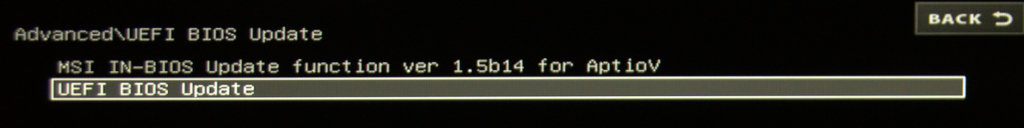

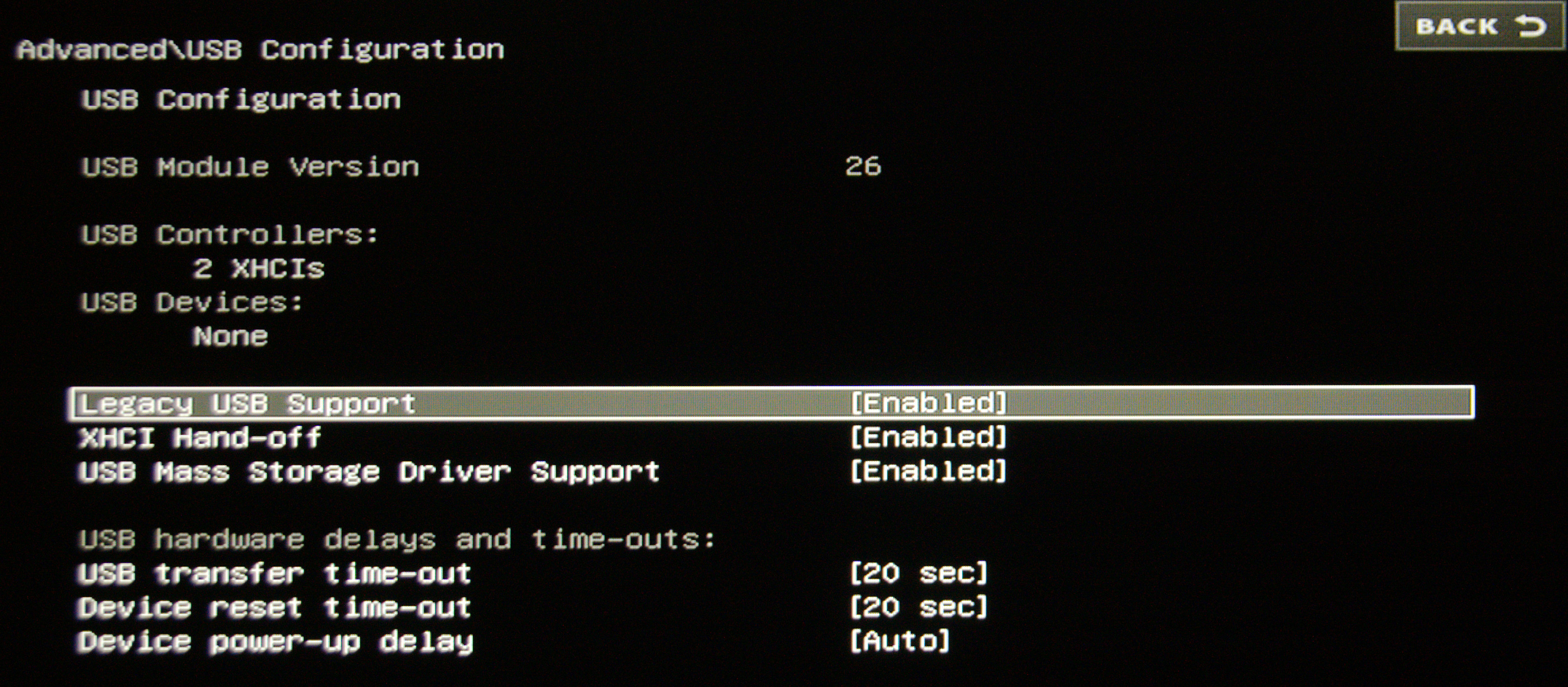

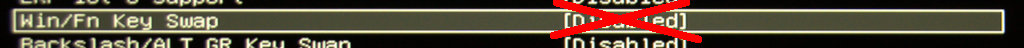

La page des réglages avancés (onglet Advanced) contient d'abord des réglages par défaut que, dans le doute,

on ne va pas toucher sauf l'interversion des touches Win et Fn, assez

curieuse, que l'on désactive. EDIT: en fait, ce qui est curieux, c'est que la description de ce paramètre

dans le BIOS est trompeuse : pour garder aux touches WIN et fn leurs fonctions normales respectives, il faut

laisser le paramètre sur "enabled" !!. Il faut donc ne pas changer sa valeur par défaut. À ce sujet, il importe de noter que la bascule entre les touches de fonction classiques (F1 à F12) et les touches de réglage rapide ([fn][F1] à [fn][F12], pour régler le volume sonore, la luminosité de l'écran, etc.) s'opère en appuyant simultanément sur la touche [fn] et sur la touche [Echap]. Une lumière sur cette dernière s'allume pour signaler que ce sont les touches de fonctions classiques [F1 à F12] qui sont actives. Ubuntu 20.04.3 gère bien ce fonctionnement. La sous-fenêtre "UEFI BIOS Update" semble proposer une mise à jour du BIOS qu'on ne va pas effectuer (en tout cas pas tout de suite), faute de maîtriser ce processus délicat et peut-être pas indispensable. La sous-fenêtre relative à la configuration USB ne semble pas appeler de modification. |

|

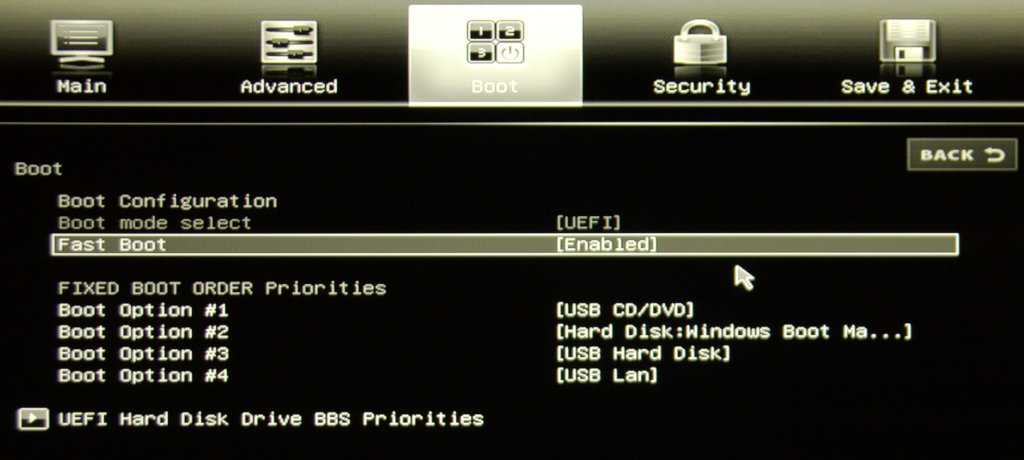

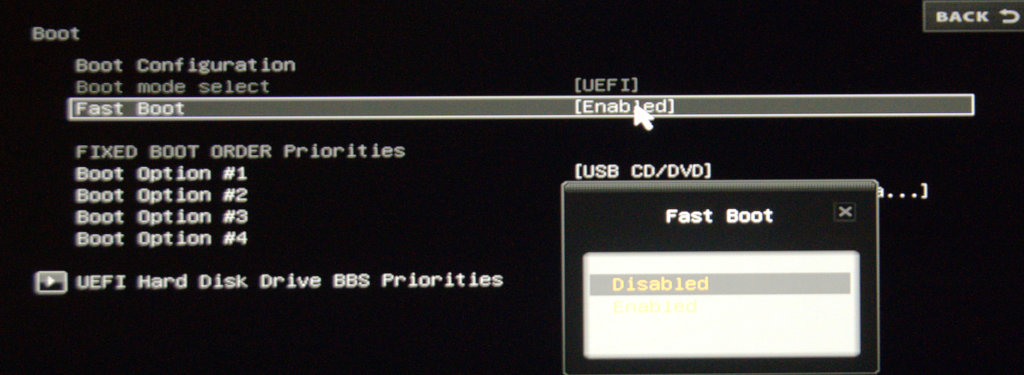

La page de paramétrage du démarrage (onglet Boot) montre d'abord que le mode de démarrage par défaut est UEFI.

D'ailleurs, il est grisé et impossible à changer. Cela tombe bien parce que c'est le mode souhaité. Ensuite, l'ordre de démarrage inscrit est bon. Il met en premier l'USB CD/DVD… Ce portable n'a pas de lecteur DVD mais la clef USB live d'installation d'Ubuntu est vue comme un CD - c'est donc bien ce qu'il nous faut. Le seul paramètre qui accroche l'œil est le Fastboot. Un démarrage trop rapide est parfois une gêne. Et puis, sur une machine puissante, il n'y a guère d'intérêt à empêcher le démarrage de certains processus pour aller plus vite. On le désactive donc illico.

|

|

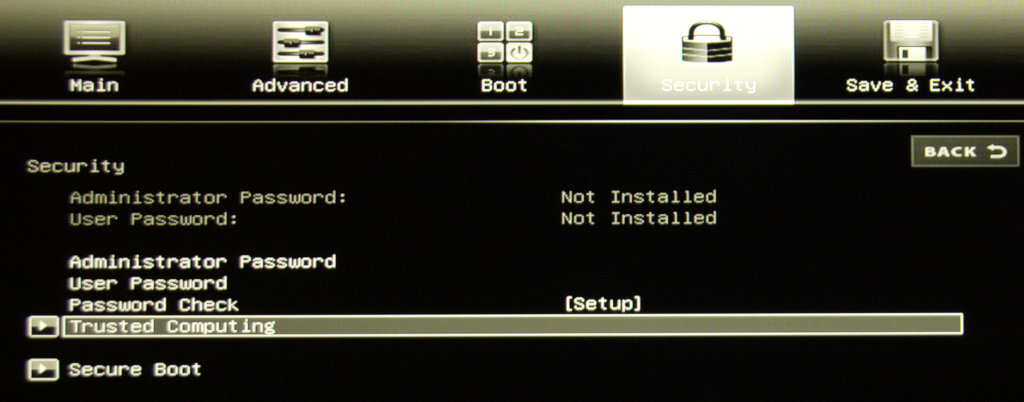

Enfin, la page de paramétrage de la sécurité (onglet Security) permet de définir un mot de passe au lancement de

la machine (ce qui ne va pas être fait) et donne accès à la configuration du "Calcul en confiance"

(Trusted Computing, il s'agit de la puce TPM évoquée au début de cette page)

et du démarrage sécurisé (Secure Boot).

Compte tenu des sources de difficultés que ces dispositifs peuvent représenter, ils sont désactivés tous les deux. |

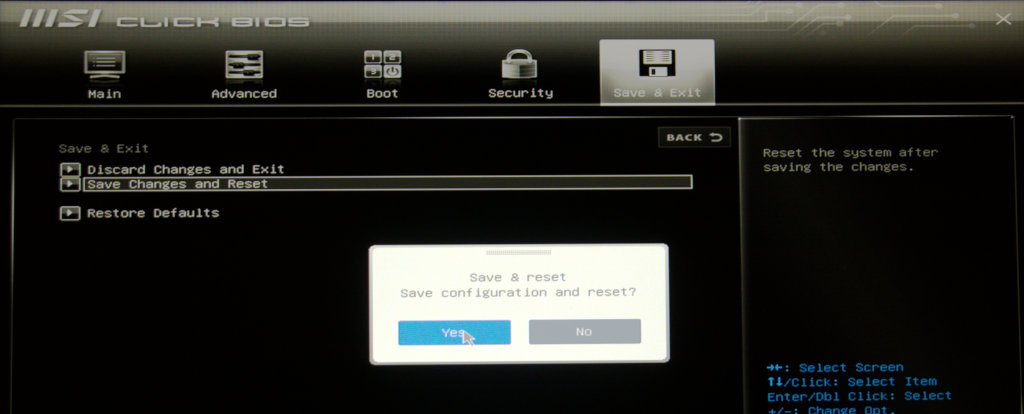

|

Il n'y a plus qu'à passer à la page de sortie (onglet Save & Exit) pour quitter en enregistrant les changements. |

On a pu remarquer l'absence de l'option "Rapid Start technology" (obsolète?). Au total, les opérations qui ont été effectuées sont les désactivations suivantes :

A la sortie du BIOS, le système entre dans le shell EFI, une interface en ligne de commande. On peut éteindre la machine.

L’auteur de cette page préfère effectuer le partitionnement du disque avant de lancer l’installation, pour organiser tranquillement son système. Dans cette optique, sa philosophie consiste en général à créer, en plus des partitions EFI et swap, une partition / pour le système et une partition séparée pour les données personnelles de l’utilisateur (/home). Dans le cas du portable considéré ici, il faut en plus ne pas perdre de vue qu’une partition contenant les pilotes du matériel devrait aussi se trouver sur le disque et qu’il est prévu de la conserver pour préserver l’avenir ; on la montera pour voir ce qui s'y trouve.

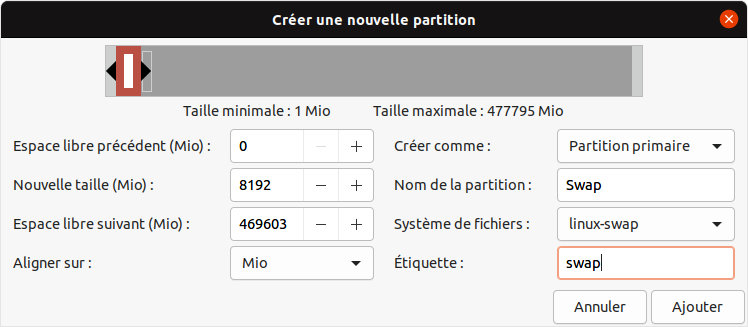

Bien que les versions modernes de GNU/Linux n’exigent plus de créer une partition swap, puisqu’elles peuvent la remplacer par un fichier d’échange, il n’est pas interdit d’en créer une et il faut donc faire un choix sur ce sujet.

Pour ce qui est de limiter le nombre d’écritures sur le disque SSD (seul disque de l’ordinateur), on ne voit pas pourquoi une méthode serait meilleure que l’autre. Comme l’ordinateur possède une RAM notable (24 Go), le swap ne va pas être trop sollicité et, en outre, il est possible de retarder un peu son utilisation en diminuant le seuil de déclenchement (swappiness ; avec la barrette initiale de 8 Go et la valeur par défaut de 60, le swap se serait activé lorsque la RAM n'aurait plus disposé que de 60% de libre soit 4,8 Go ; ces mêmes 4,8 Go ne représentent que 20% des 24 Go actuels ; on pourrait donc descendre le seuil jusqu'à 20 au lieu de 60 pour avoir le même espace libre déclencheur sur la RAM ; dans ce cas, le système se reposerait beaucoup plus sur la RAM accrue - ce qui semble bon pour la performance et pour l'usure du SSD). Toutefois ceci ne constitue pas un critère de choix entre les deux options fichier ou partition de swap.

Par ailleurs, l’auteur n’est pas utilisateur de l’hibernation. En conséquence, il n’a pas le besoin d’un grand espace d’échange pour y vider entièrement la RAM. Pour mémoire, la FAQ swap d’ubuntu conseille pour un ordinateur doté de 24 Go de RAM, les tailles suivantes de swap: sans hibernation : 5Go, avec hibernation : 29 Go, maximum: 48 Go. Dans notre cas, il serait possible de se limiter à un volume réduit, de l’ordre de 5 Go. Une telle dimension ne semble pas une trop grosse immobilisation sur un disque de 512 Go (moins de 1%). L’argument d’économie d’espace n’est donc pas très fort en faveur du fichier d’échange.

D’un autre côté, si le système a besoin d’utiliser le swap, il est sans doute plus efficace de lui offrir une zone continue du disque plutôt qu’un fichier potentiellement dispersé. Finalement, on s’en tiendra à l’habitude de créer une partition swap à laquelle on attribuera la taille d’une petite barrette, soit 8 Go.

La documentation Ubuntu relative aux tables gpt donne les précisions suivantes.

« si vous utilisez le partitionnement manuel, il vous faudra créer:

⋅ soit une partition UEFI (si votre BIOS est en mode UEFI)

⋅ soit une partition BIOS-Boot (si votre BIOS est en mode classique)

⋅ soit une partition UEFI et une partition Bios-boot si vous pensez alterner entre les deux modes. »

Dans notre cas, seule une partition UEFI est donc nécessaire. Et par ailleurs :

« Une partition EFI peut être créée via une version récente de gParted et doit posséder les caractéristiques suivantes :

⋅ Taille : entre 35 Mo et 250 Mo […]

⋅ Type : FAT32

⋅ Drapeau : BOOT (ou ESP si cette option est présente dans GPARTED)

⋅ Autre : doit être située en début² d'un disque partitionné en GPT, Elle sera automatiquement reconnue par l'installateur d'Ubuntu qui lui

attribuera le point de montage suivant : /boot/efi.

² = n'importe quel emplacement entièrement inclus dans les 100 premiers Go du disque. »

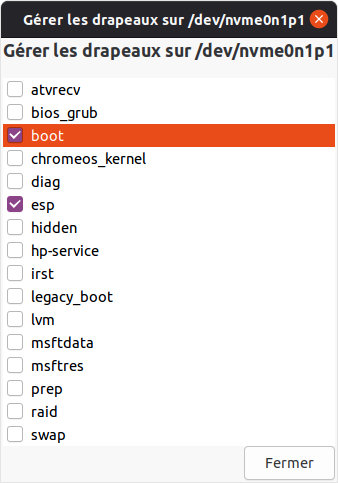

On se prépare donc à créer une partition EFI de 250 Mo en début de disque, avec le drapeau boot (voire esp - sur un autre ordinateur, les deux drapeaux sont présents sur la partition EFI).

Les systèmes GNU/Linux n’exigent normalement pas énormément de place. L’expérience d’ordinateurs antérieurs équipés d’Ubuntu nous a cependant fait observer un maximum rencontré de 23 Go. Cependant, l’installation de plusieurs environnement de bureaux, d’autres systèmes en virtualisation,… pourrait conduire à des chiffres supérieurs. Et puis l’auteur n’aime pas l’idée de contraindre le système… Le double du maximum rencontré va donc être réservé, avec un peu de marge, soit 60 Go.

Le reste sera consacré à une partition destinée au /home, à ceci près qu'il faudra déduire l'espace utilisé par la partition de pilotes inscrite par MSI.

Finalement, on arrive au projet de partitionnement suivant :

Il est temps de tester Ubuntu sur la machine et d'aller voir à quoi ressemble l'état initial de son disque.

Réflexion faite, on opte pour la distribution Ubuntu de base, avec le projet d'y ajouter, aux fins de test et de choix, les bureaux MATE et GNOME flashback. Sur une autre machine, l'image iso de la distribution est téléchargée sur https://releases.ubuntu.com/20.04/ qui propose, à l'heure où cette page est écrite, la version 3 de Focal Fossa (ubuntu-20.04.3-desktop-amd64.iso, 3,1 Go). L'image est transférée sur une clef USB rendue amorçable par la commande au terminal :

sudo dd if=/[chemin]/ubuntu-20.04.3-desktop-amd64.iso of=/dev/sd[x]

où il faut bien sûr remplacer [chemin] par le chemin d'accès au fichier et [x] par la lettre représentant la clef USB visée.

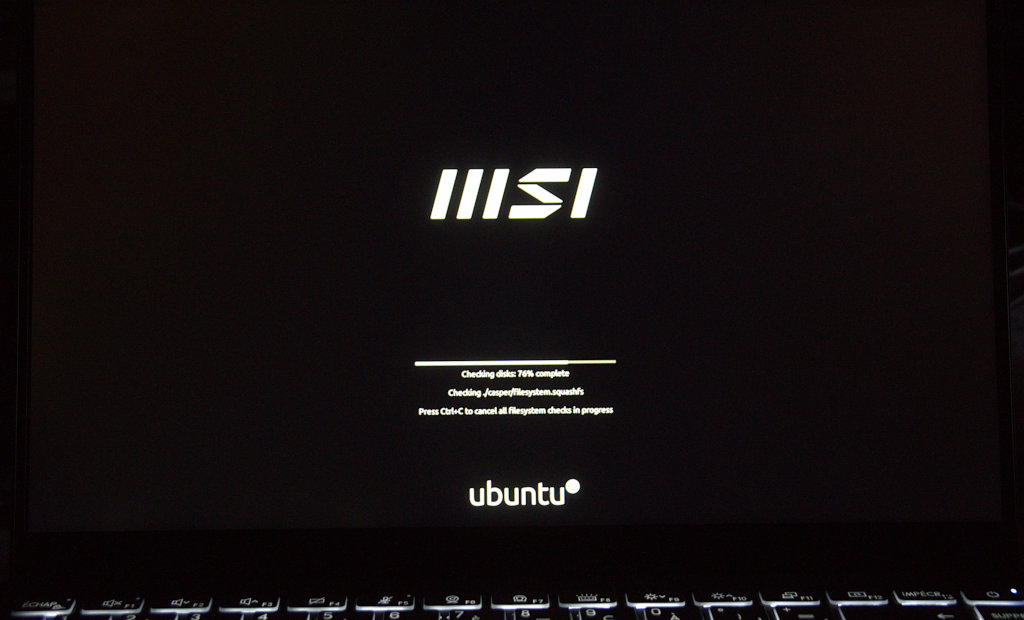

Classiquement, la clef est branchée sur le portable qui est ensuite allumé. L'écran de GRUB s'affiche très brièvement puis l'écran de

chargement de la session live d'Ubuntu.

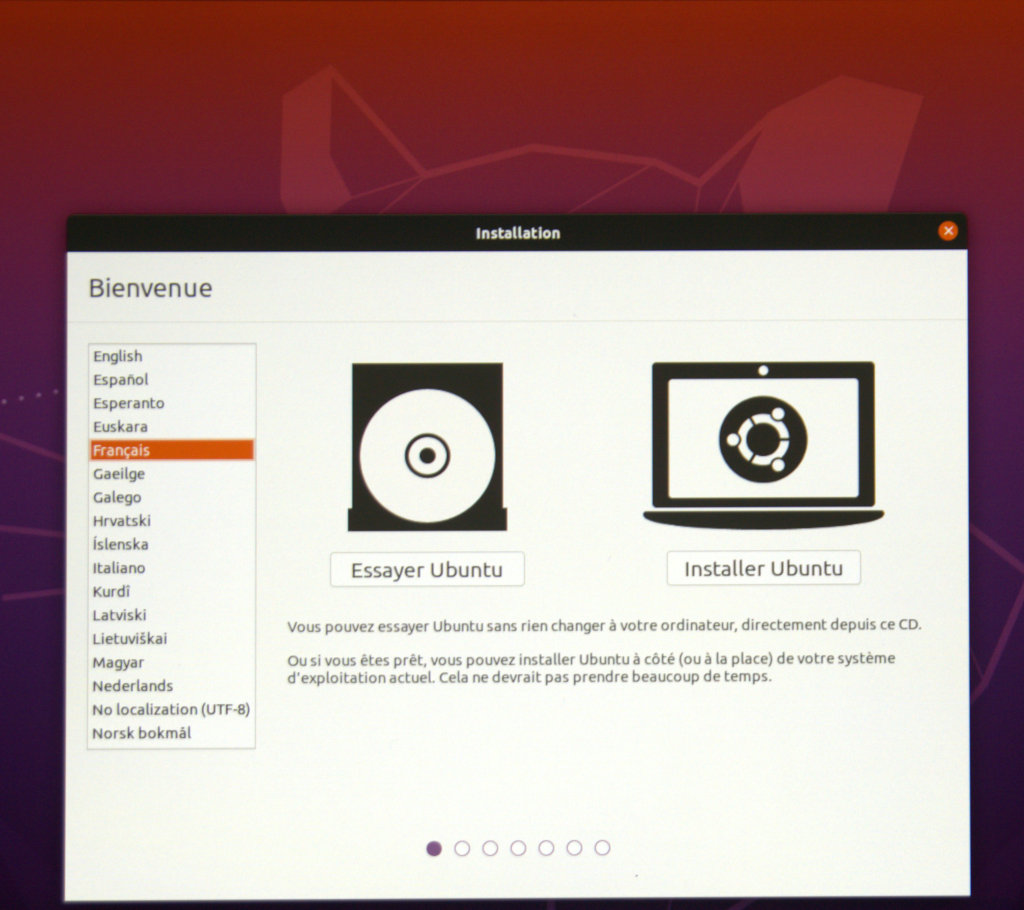

Après deux minutes (dues à la vérification des disques), l'écran classique de démarrage de la session s'affiche et, dans un premier temps,

après avoir sélectionné "Français" comme langue, on choisit "Essayer Ubuntu".

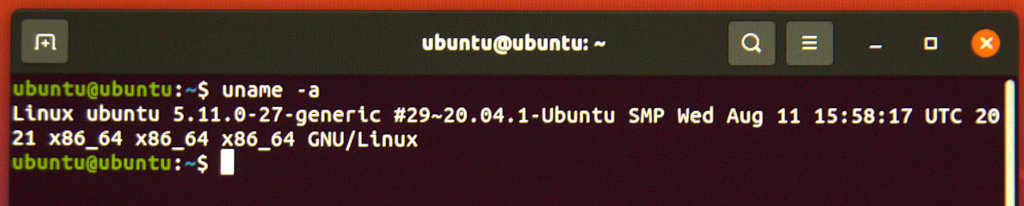

La session se lance normalement. Un tour de terminal permet de vérifier la version du noyau : il s'agit bien de la 5.11.

.

.

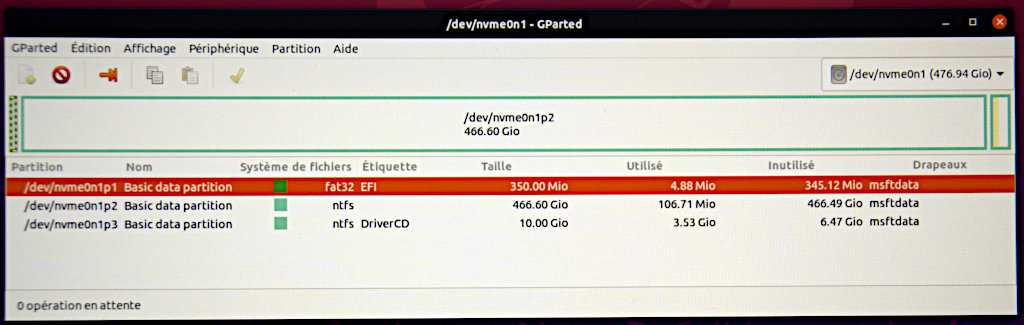

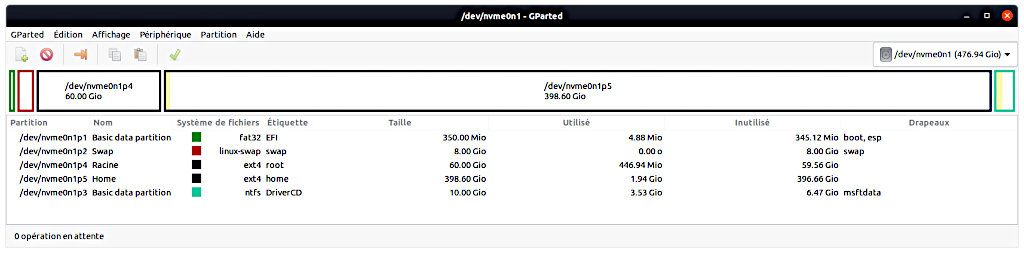

GParted montre trois partitions sur le disque :

.

.

La partition EFI est un peu plus grande que prévu et sûrement surabondante pour Linux mais comparativement modeste. On ne va pas y toucher. Il suffira d'y ajouter les drapeaux.

De même, la partition des pilotes restera intacte.

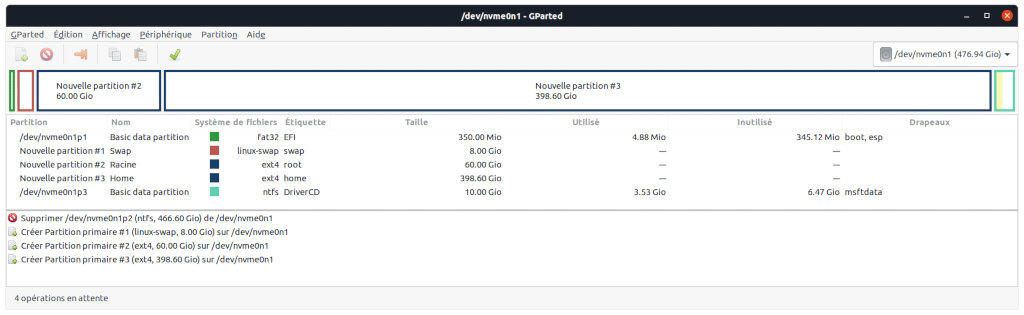

Il suffira alors de supprimer la partition ntfs de 466,6 Go pour la remplacer par :

avant de lancer l'installation.

La première opération consiste à sélectionner la partition EFI et à actionner "Gérer les drapeaux". Sélectionner "boot" entraîne

la déselection de "msftdata" et la sélection automatique de "esp" :

On demande ensuite la suppression de la grosse partition ntfs de 466,6 Go.

Puis la création d'une nouvelle partition de type swap :

et la création des deux autres partitions en ext4 (avec formatage). GParted récapitule les opérations programmées :

Il n'y a plus qu'à cliquer sur "Appliquer" (la coche verte). Après quelques instants, GParted affiche le résultat :

Ceci fait, après une petite vérification de l'absence d'erreur, il est possible de fermer GParted.

Normalement, à ce stade, il convient (1) de se connecter à l'internet (pour bénéficier des mises à jour à la volée) puis (2) de lancer l'installateur…

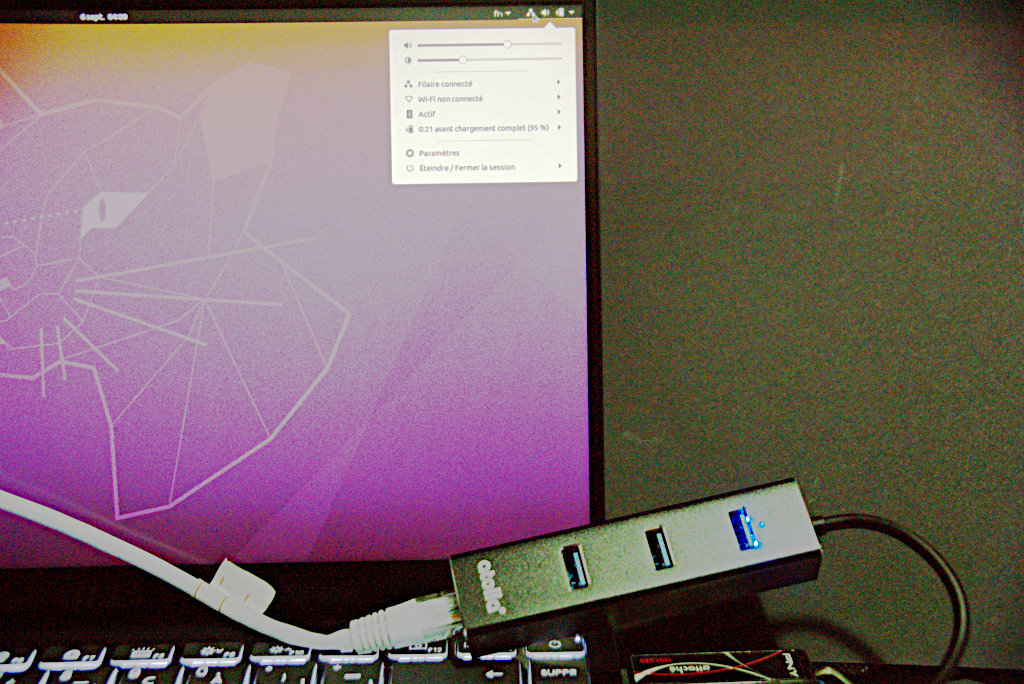

(1) Pour plus de rapidité, on utilise une connexion filaire. Cet ordinateur ne dispose pas d'une prise ethernet mais la connexion du

câble réseau à travers un adaptateur usb→éthernet est immédiatement reconnue par la session live :

(2) Petit problème : dans ce cas, le double-clic sur l'icône de lancement de l'installation ne produit pas d'effet ! La solution est simple : il suffit d'éteindre l'ordinateur et de relancer une nouvelle session live en laissant le câble éthernet et l'adaptateur branché (la reconnection filaire est automatique). Toutefois, cette fois, dans l'écran d'accueil, après avoir pris le soin de re-sélectionner "Français" à gauche (pour avoir le clavier azerty), on clique directement sur le pavé "Installer Ubuntu". Là, l'installation se lance.

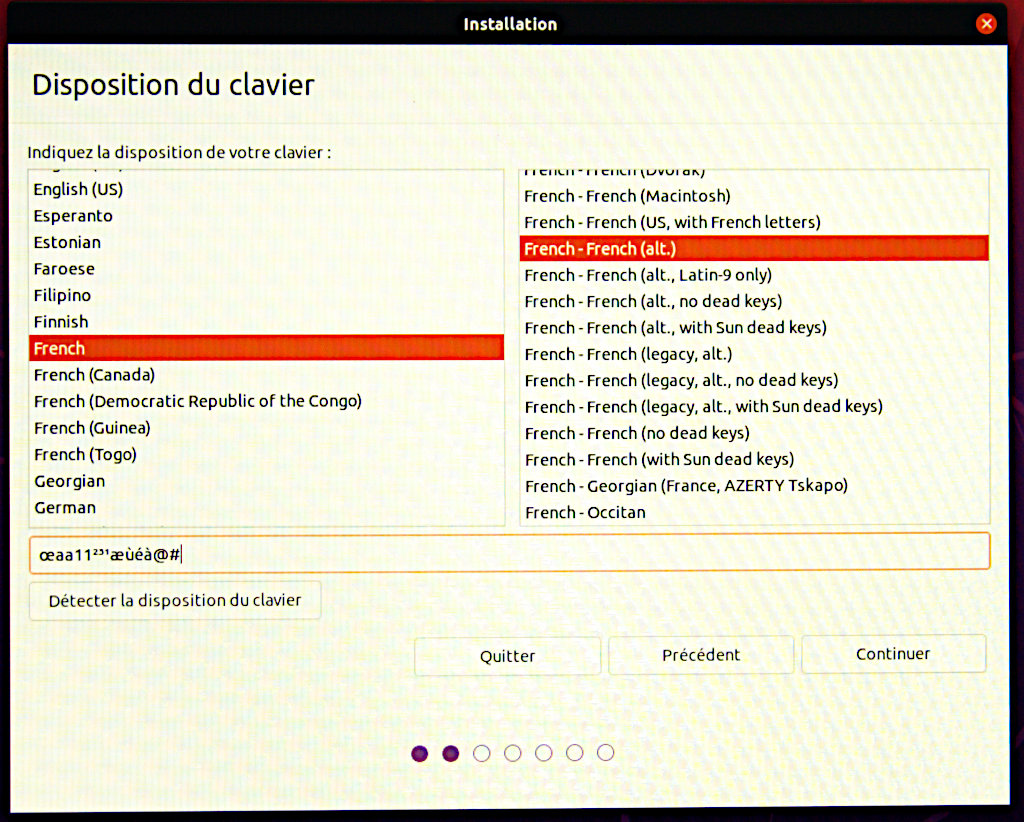

La première étape est la sélection du clavier. L'installateur propose le "French - French (legacy, alt.)" qui n'est pas adapté

parce que la

combinaison [AltGr][o] donne "ô" que l'on a déjà autrement. L'auteur préfère "French - French (alt.)" où [AltGr][o] donne "œ" ;

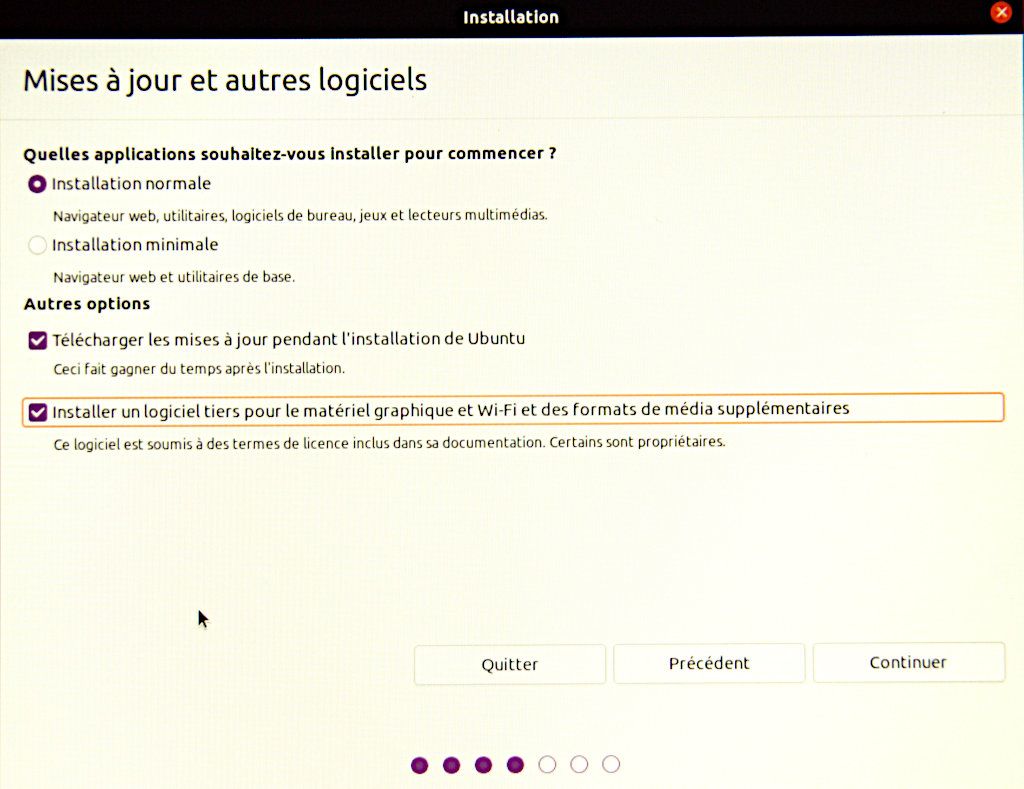

La deuxième étape fait choisir la mise à jour à la volée et autres logiciels. Ici, l'auteur choisit de cocher

"Installer un logiciel tiers […]" pour disposer des media courants :

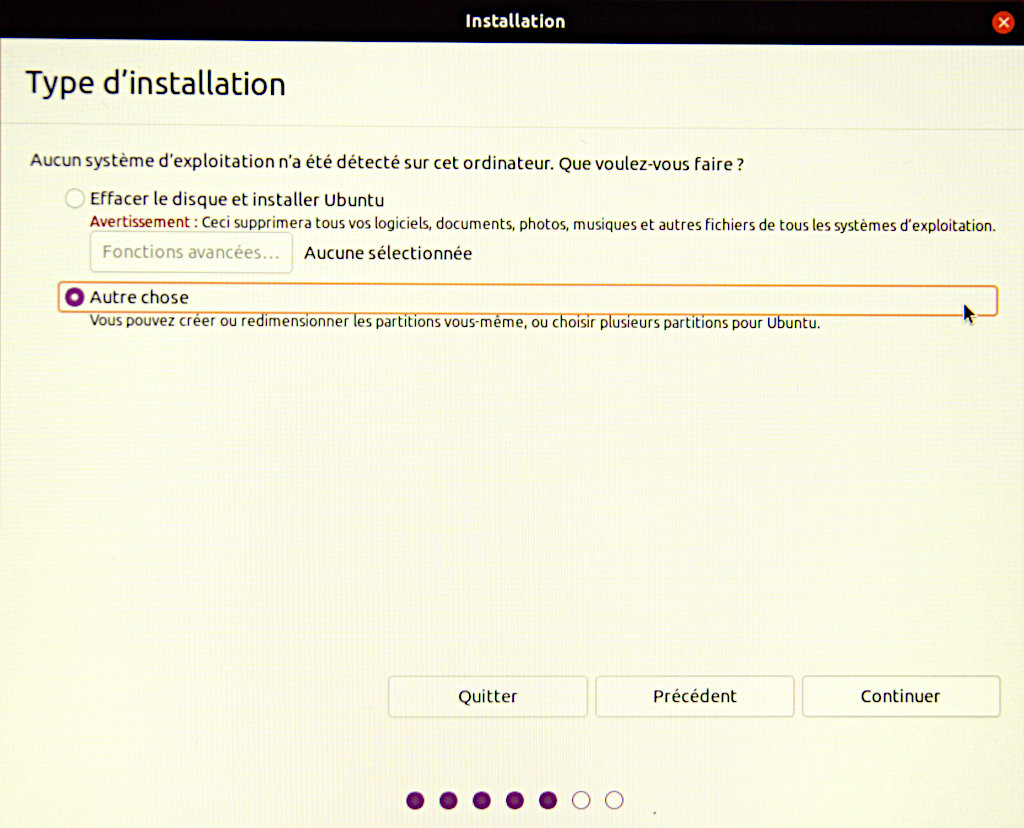

La troisième étape permet choisir le type d'installation. Pour exploiter le partitionnement manuel réalisé juste avant, il faut

ici choisir "Autre chose" :

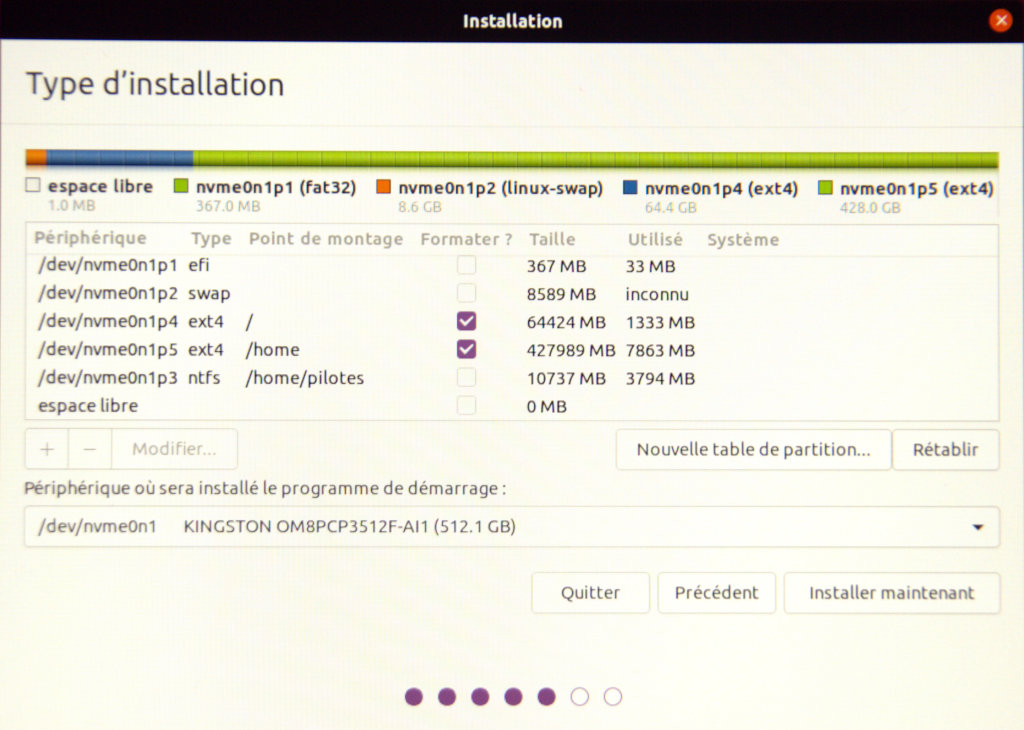

La quatrième étape demande d'être attentif. Il faut sélectionner les partitions une à une, cliquer sur modifier,

vérifier que les paramètres sont corrects ou les changer le cas échéant, notamment pour spécifier le point de montage de chacune lorsque

c'est nécessaire ou demander le formatage de certaines. L'auteur de cette page a utilisé le paramétrage suivant :

Y noter que:

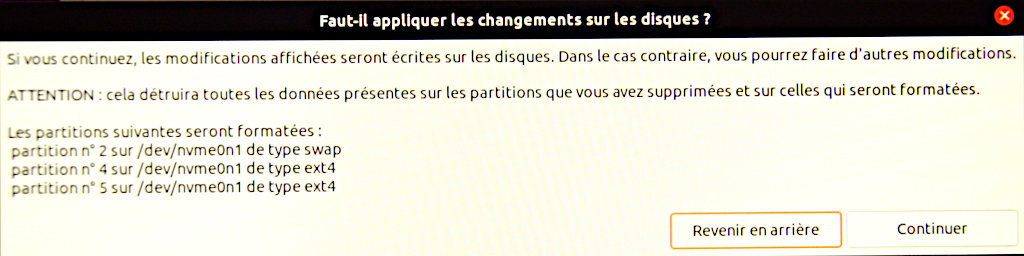

Après confirmation des modifications à appliquer :

l'installation proprement dite démarre.

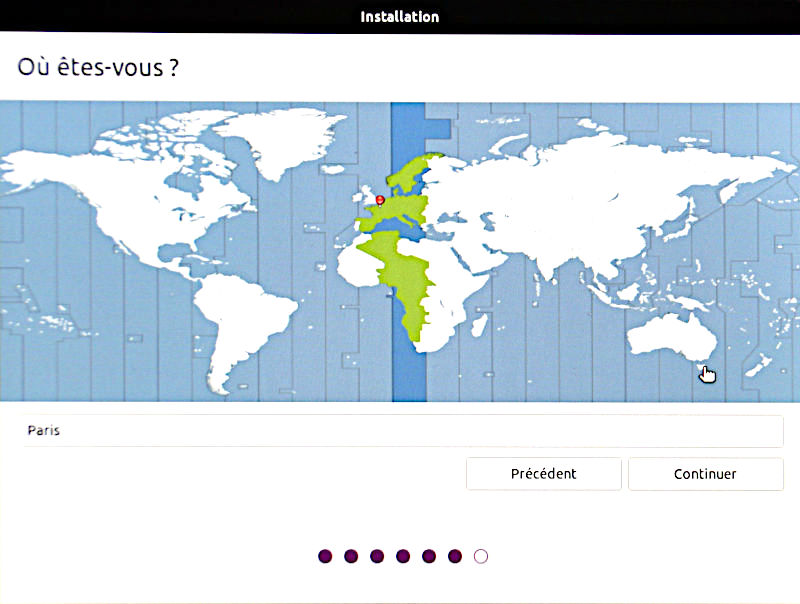

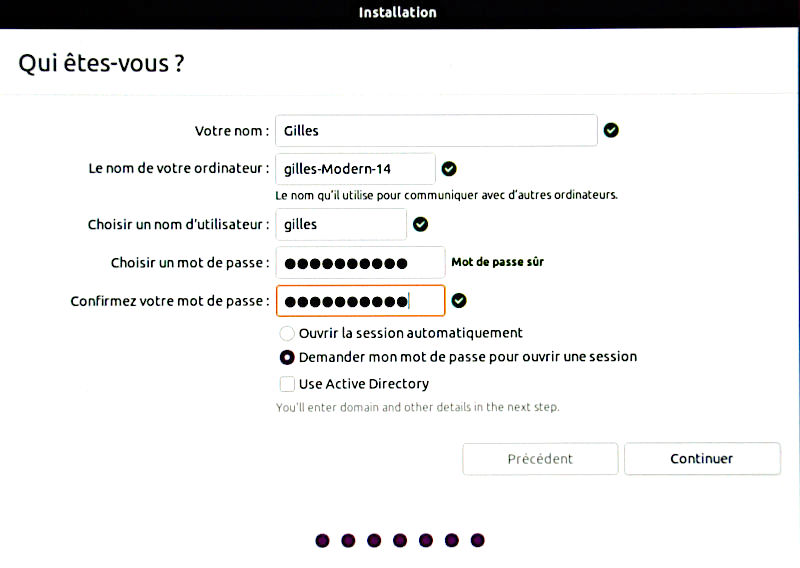

Les étapes suivantes sont parcourues :

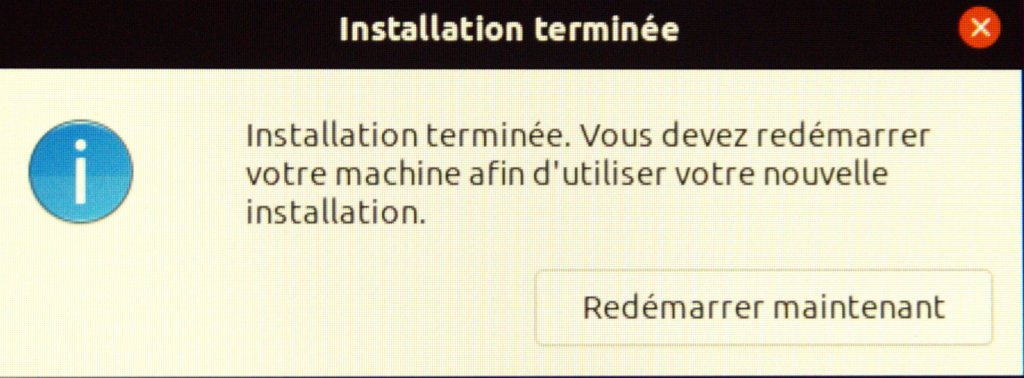

Alors, plein d'espoir, l'utilisateur clique sur "Redémarrer maintenant", retire la clef USB lorsque cela lui est demandé et…

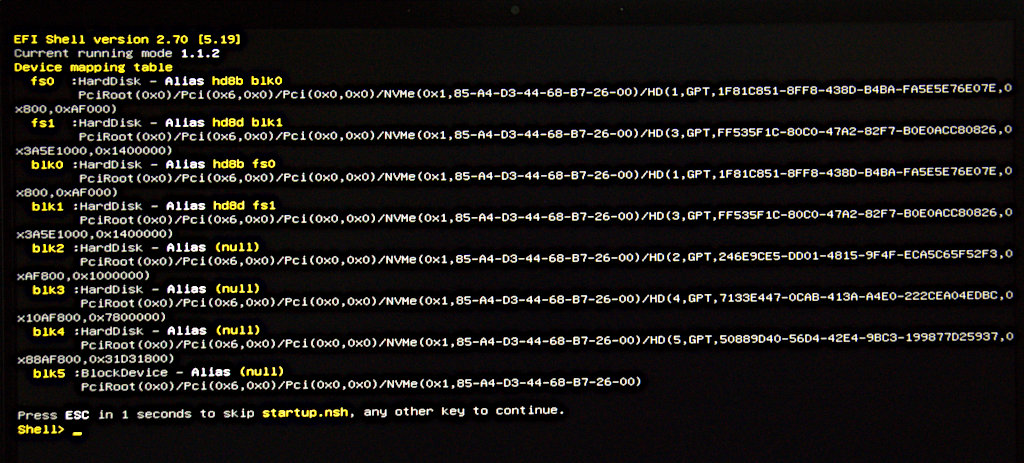

constate que - PATATRAS ! - le lancement de la machine retombe sur le Shell UEFI.

Cette machine est vraiment faite pour Windows. Du coup, le BIOS envoie le processus de lancement vers le chargeur de démarrage de Windows, qui n'est pas installé sur le disque et donc il échoue.

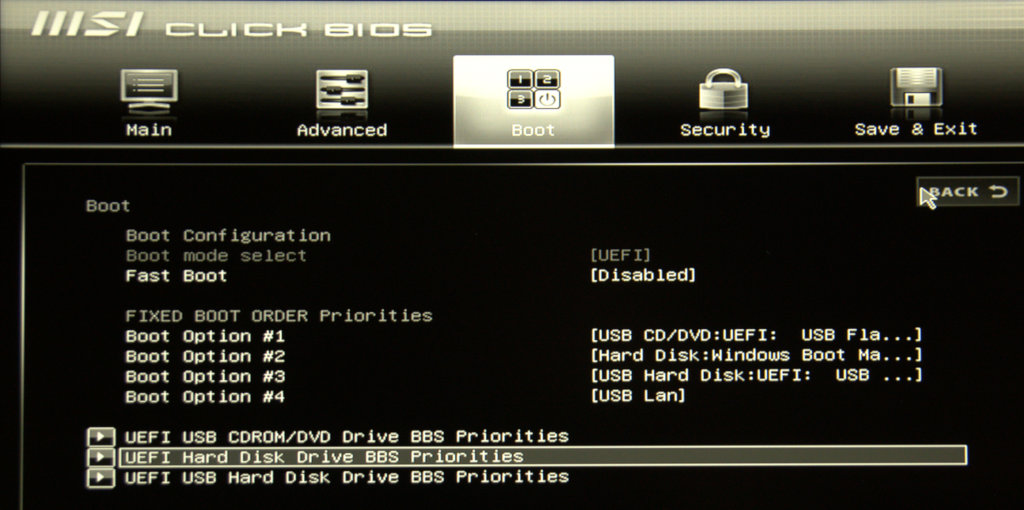

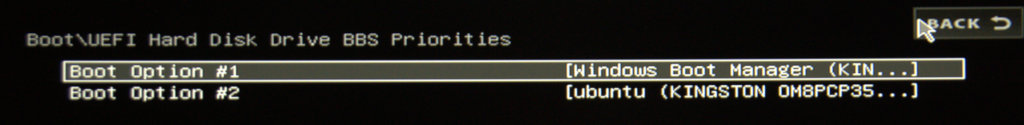

Pour régler ça, il faut relancer l'ordinateur, rentrer à nouveau dans le BIOS, se rendre dans l'onglet Boot et ouvrir

la sous-fenêtre UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities :

(BBS = BIOS Boot Specification).

On y voit que le BIOS a bien repéré la présence d'une option de boot sur Ubuntu mais que, malgré l'absence de Windows sur la machine,

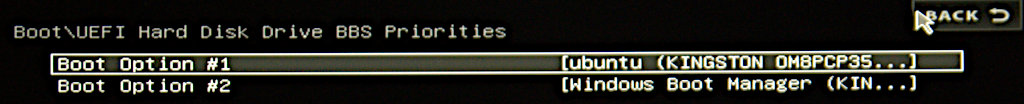

il l'a laissée en priorité 2. Du coup, GRUB n'arrive pas à retrouver ses petits. Qu'à celà ne tienne, il suffit de remettre les options

dans le bon ordre :

et de quitter le BIOS en enregistrant le changement.

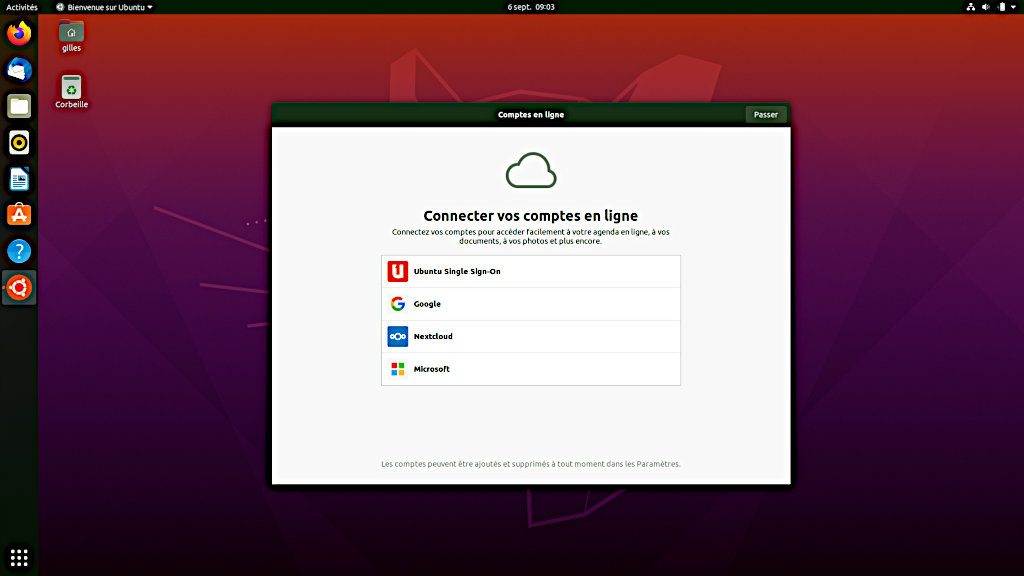

Cette fois, l'ordinateur démarre bien sur Ubuntu et lance la petite séquence de bienvenue (si le changement dans le BIOS ne suffit pas,

utiliser ensuite boot-repair (en décochant secure boot) pour réparer l'amorçage - mais cela ne devrait pas être nécessaire).

Il lui faut 22 secondes pour atteindre l'écran de connexion, puis 4 secondes pour ouvrir la session. L'extinction de la machine prend

également 4 secondes.

A première vue, il ne semble pas y avoir de gros défaut d'installation.

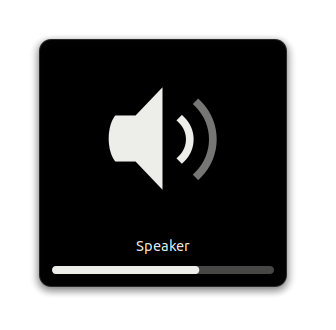

La bascule entre les touches de fonctions et les touches de réglage rapide fonctionne bien du premier coup. Ces dernières sont

fonctionnelles, avec affichage à l'écran du réglage actionné.

La camera, testée avec Cheese, fonctionne. Le son fonctionne bien et brancher un casque dans le jack coupe bien les haut-parleurs.

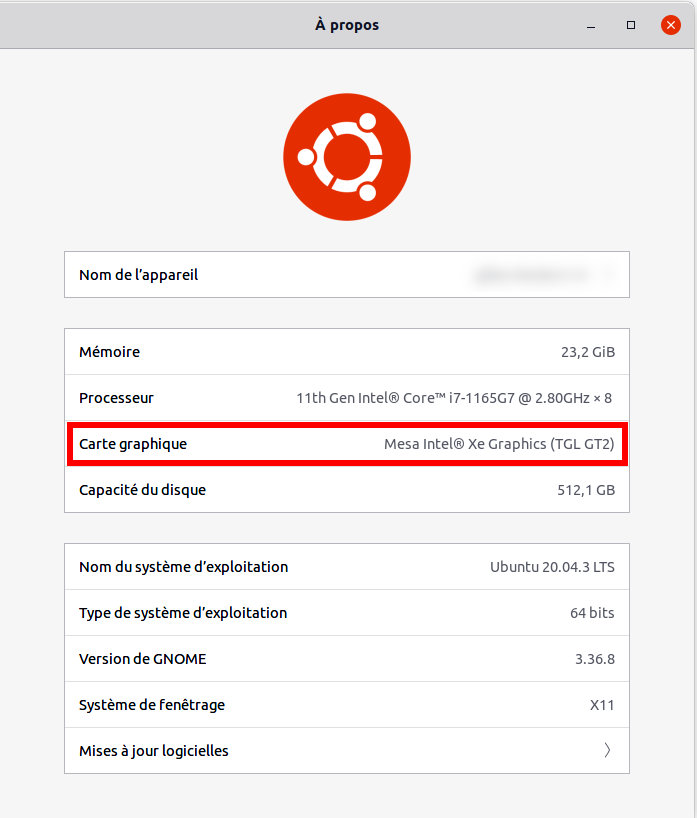

Les infos système confirment que la carte graphique "Mesa Intel® Xe Graphics (TGL GT2)" est reconnue d'emblée.

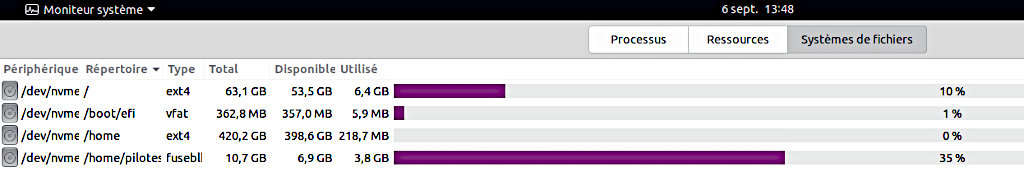

Tout de suite après l'installation, avant toute personnalisation, l'utilisation du disque est faible :

.

.

Notamment, le système ne remplit à ce stade que 10% de la partition racine.

Il va falloir installer un certain nombre d'applications pour rendre ce portable opérationnel. L'outil incontournable pour ce faire est Synaptic, qui n'est pas présent par défaut. Il est derechef installé depuis la boutique de logiciels Ubuntu.

L'ergonomie des bureaux standard d'Ubuntu ne convenant pas à l'auteur de cette page, c'est d'ordinaire le bureau MATE (ou carrément la nuance MATE d'Ubuntu) qui est installé. Pour cette fois, on va donner une chance à la variante "Gnome flashback" du bureau GNOME. Sont donc installés avec Synaptic les paquets "Gnome flashback" et "Gnome panel". Un premier essai rapide montre un abord agréable mais une personnalisation peu simple - cela sera à approfondir.

A côté, aux fins de comparaison, on installe aussi le bureau MATE, plus volumineux (environ un demi gigaoctet). La suite de la personnalisation du portable est effectuée dans cet environnement familier.

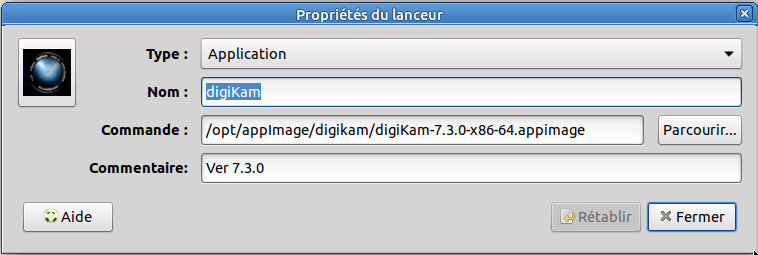

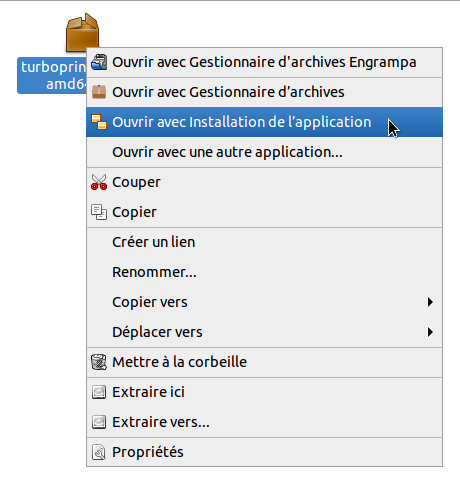

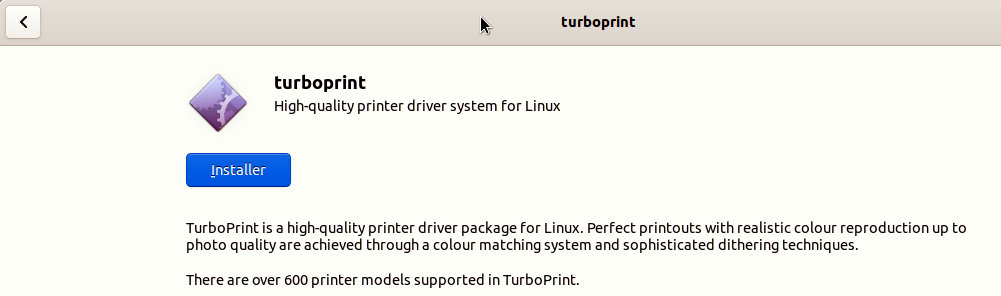

Suivent ensuite les outils de travail courant.

sudo apt install python-cairo python-gobject-2

wget http://mirror.ip-projects.de/ubuntu/pool/universe/p/pygtk/python-gtk2_2.24.0-6_amd64.deb

wget http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/g/gimp/gimp-python_2.10.8-2_amd64.deb

sudo dpkg -i python-gtk2_2.24.0-6_amd64.deb

sudo dpkg -i gimp-python_2.10.8-2_amd64.deb

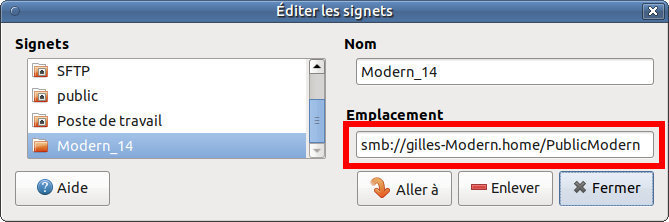

nmap 192.168.1.1-128

et, dans la réponse, identifier l'ordinateur portant le partage ; par exemple ici :Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2021-09-07 09:57 CEST

[…]

Nmap scan report for gilles-Modern.home (192.168.1.12)

Host is up (0.016s latency).

[…]

Nmap done: 128 IP addresses (4 hosts up) scanned in 7.25 seconds

Bien d'autres personnalisations sont encore nécessaires mais les opérations déjà effectuées indiquent que Ubuntu se comporte de manière nominale sur ce portable.

Léger et assez robuste, ce Modern 14 B11MO-046XFR offre une puissance appréciable dans un petit gabarit.

Il est vendu sans système d'exploitation mais visiblement préparé par MSI pour recevoir Windows 10 : partitionnement UEFI/NTFS, une partition de pilotes pour Windows, des réglages du BIOS privilégiant le système de MS…

Toutefois, moyennant quelques actions simples de configuration, la distribution Ubuntu 20.04.O3 LTS "Focal Fossa" s'installe bien, reconnaît bien tout le matériel et fonctionne de façon satisfaisante.

Résumé sur la page "portables MSI" du wiki Ubuntu-fr.